<あいうえお順に掲載しています。>

中条のすごい人たち

富士山を生涯かけて撮り続けた世界的写真家。早稲田大学法律学科へ在学中に友人のカメラで初めて富士山の写真を撮ったのが写真との初めての出会い。

その後は東京府の専属写真師となり、関東大震災の記録写真を撮る。

富士山や日本の景勝地の写真を外務省から頼まれ、写真で世界中に日本の美しいイメージを広めた。単なる風景写真にとどまらない心の原風景ともいえるその写真は世界中の人々を感動させ、イギリスではナイトの称号を受けている。

雲は富士を夢にあそばせ、ロマンにみちびき、

富士は雲によって目醒め、雲によって眠る。

1938年(昭和13年)発行の五十銭紙幣(小額政府紙幣)や、五千円紙幣D号券、千円紙幣E号券に、撮影した富士山をもとにした図案が採用された。

(国立印刷局のページ) https://www.npb.go.jp/product_service/intro/kihon.html

また、山梨県の忍野村に岡田紅陽写真美術館がある。

中魚沼郡中条村の政治家。政治家としてだけでなく実業家としても有名。

なお、写真家の岡田紅陽は岡田正平の弟である。

早稲田専門学校で勉強し、尾崎行雄、犬養毅、河野広中という優れた3人に気に入られる。

1897年(明治30年)に21歳で中条村長になる。

1910年(明治43年)に魚沼鉄道株式会社を作り社長になる。

1911年(明治44年)に34歳で新潟県議会議員当選。同年に魚沼水力電気株式会社を作り社長になる。

1946年(昭和21年)に新潟県農業会長を務める。

1947年(昭和22年)に新潟県で最初の民選知事に就任。

「農は国の本也」の理念を持って、農業振興に尽力した。

幾多の社会事業に尽くし、三面川ダム発電と世紀の大事業といわれた奥只見ダム発電事業を成功させた。

中魚沼郡中条村の政治家。政治家の他に絵(南画)でも有名。雅号(がごう)を耕雲(こううん)と称した。

長岡藩士に剣術や兵法を習い、江戸千葉剣術道場で鍛えて北辰一刀流の免許皆伝者となる。その後は強い剣士を探して武者修行の旅に出る。武芸の傍で絵(南画)も学ぶ。

明治になると、新潟県第十二大区小十区長となり、中魚沼郡長にもなる。中条村長、県議会議員を務め、明治31年には郡内初の衆議院議員に当選した。

よく勉強をして家もしっかり導き、地域でも屈指の富豪となった。お年寄りを大切にして、園遊会を開催するなどの数々の善行が伝えられている。

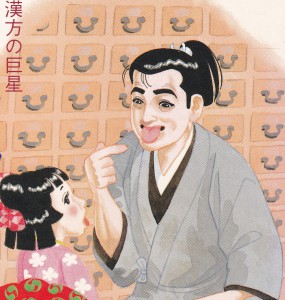

幕末に町医者として江戸中にその名を知られた名医であり、現代においても漢方の最高峰と称されている。たくさんの著作があるが、特に「類聚方広義(るいじゅうほうこうぎ)」は名著中の名著で、漢方を学ぶ人は誰もがこの本を通らねばならないといわれる。

幕末に町医者として江戸中にその名を知られた名医であり、現代においても漢方の最高峰と称されている。たくさんの著作があるが、特に「類聚方広義(るいじゅうほうこうぎ)」は名著中の名著で、漢方を学ぶ人は誰もがこの本を通らねばならないといわれる。

将軍徳川家茂(とくがわいえもち)から御典医(ごてんい)となるよう請われた時、今まで通り庶民の診療もできること、いつもお城にいるのではなく用があるときだけとすること、御典医は丸坊主にすることになっているが頭をそらないでいいこと、この3つの条件を認めさせたことは有名。

尾台榕堂は中条下町の小杉家に生まれ、幼名を四郎治(しろうじ)と言います。江戸に出て尾台浅嶽(おだいせんがく)の元で修業し、後に尾台家を継いだ。

尾台榕堂の偉大さは傑出(けっしゅつ)した名医であるとともに、人間愛にあふれ、心に仁を持って治療にあたり貧しい人であっても親切をつくした仁医であったことである。

医師・杉本周楨(すぎもとしゅうてい)の長男として中条新田に生まれる。14歳の時から父に医学を学び、20歳になると江戸に出て尾台榕堂の塾「尚古堂(しょうこどう)」に入門して榕堂の元で漢方の研鑽に努める。3年後に帰郷して父と医業を頑張りながら、寺子屋(昔の学校)も営んだ。

杉本周徳もまた尾台榕堂と同じく貧しい人からは礼金を取らずに治療する仁医であったといわれる。

また、戦争に行った軍人の家族の世話をし、高龗神社に奉公碑、長泉寺に忠魂碑を建てたり、母の遺金で入山道の滝ノ沢二町歩に松苗、杉苗を植えて後の仁貞育英財団基金を作るなど、医者のかたわらで貧しい人たちの救済など社会事業につくすとともに地域の教育、文化の発展に大きく貢献した。

鎌倉幕府の名執権(めいしっけん)とうたわれた北条時頼は執権職を10年務め、30才の若さで出家(しゅっけ)して最明寺入道時頼と号した。時頼は入道してから身分を隠して諸国を巡遊(じゅんゆう)し、地方の実情を観察するとともに、困窮(こんきゅう)しているものを救ったという回国説話(かいこくせつわ)が数多く残されている。

この中条にも昔から最明寺入道時頼との関わりが伝承されている。「謎の西明寺」でもふれたように、時頼公が諸国巡回の折にこの中条を訪れ、笹山にあったお寺で休息されたので西明寺と呼ばれるようになったと言い伝えられている。

また、栃川館(とちこうやかた)にかかる伝承では、時頼公一行が諸国巡察の折に、西明寺川の付近で水難(大雨)にあわれ(あるいは賊に襲われ)、笹屋徳助(ささやとくすけ)(現、樋熊氏)に救われて栃川館に宿をとり、世話になったお礼に銅(あかがね)の水差しを置いていったといわれている。(現在、水差しは杉本周徳(すぎもとしゅうとく)の直筆の文が書かれた桐箱に収められ、長泉寺(ちょうせんじ)に保存されている。)樋熊氏は中条から時頼公一行を稲倉(いなくら)谷の宝蔵寺(ほうぞうじ)(現魚沼市堀之内上稲倉)まで道案内したと伝えられている。

◇ 「中条の宝もの」を書くにあたって、下記の本や資料を参考とさせていただき、また、引用させていただきました。中条公民館にもありますので、みなさんもぜひ読んでいただけたらと思います。(あいうえお順 敬称略)

◆ウォッチングマップ「うまし里中条」 製作:集団ルーペ

◆「越後妻有が生んだ漢方の巨星 尾台榕堂物語」 発行:榕堂会

◆「大井田城物語」 著者:佐野良吉 発行:全国大井田氏サミット実行委員会

◆「KOYO OKADA」 生誕百年記念 岡田紅陽展

◆“西明寺の謎” 「妻有郷の歴史散歩」より 著者:佐野良吉

◆「出土品が語る新潟の歴史」 発行:十日町市教育委員会ほか

◆「図録 笹山遺跡」 発行:十日町市博物館

◆「妻有郷人物傳」 著者:佐野良吉、須藤重夫、岡田民雄ほか 発行:週報とおかまち社

◆“栃河城” 「つまり 第33号」より 著者:上村博真

◆「中条再発見」 著者:星名武男はじめ実行委員の方々 発行:中条小学校創立130周年記念事業実行委員会 中条公民館